太陽光発電を設置しているけど蓄電池の組み合わせのタイミングっていつ?と気になりますよね。また、これから太陽光発電を設置しようとしているけど蓄電池も一緒のほうが良いの?という悩みも出てきますよね。太陽光発電と蓄電池の組み合わせのタイミングを公開していきます。

こんなお悩みを持っている人

・太陽光発電に蓄電池を組み合わせるベストタイミングはいつ?

・太陽光発電に蓄電池を組み合わせるメリット・デメリットは?

・蓄電池の選び方と注意点が知りたい

そんな不安を抱えている皆さんに、少しでも問題解決できるように分かりやすく蓄電池の組み合わせのタイミングについて解説していきます。

【この記事の信頼性】

太陽光業界に2009年から活動している管理者(営業・二種電気工事士)が、メーカーや販売業者、商社から色々情報を入手して、蓄電池の勉強をしたい人向けに、失敗しない家庭用蓄電池導入方法の解説をしています。

この記事は、太陽光発電に蓄電池を組み合わせるベストなタイミング、メリットデメリットを解説していきます。また蓄電池の選び方や各蓄電池メーカーやタイプの特徴も解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

- この記事を読むメリット

- この記事を読んで頂ければ、太陽光発電に蓄電池を組み合わせるベストなタイミングが分かりますので、失敗しない導入タイミングが分かります。

太陽光発電に蓄電池を組み合わせるベストタイミングは4回あります。①太陽光発電と蓄電池の同時設置、②卒FITを迎えたとき、③パワコンが壊れたとき、④補助金の公募があるときです。

そして太陽光発電と蓄電池を同時設置する時のメリットとしては、価格面でお得。

既設太陽光に蓄電池を付けるメリット

- 太陽光発電と相性が良い

- 災害時に非常用電源として活用できる

- 電気代の削減に繋がる

既設太陽光に蓄電池を付けるデメリット

- 再度電気工事が必要

- 設置場所が限られる

- 寿命・耐用年数がある

蓄電池の同時設置や後付設置で元がとれるのかという疑問に関しては、きちんと計算すれば元は取れます。元を取る計算式は「導入費用÷年間の経済効果」。

太陽光発電と蓄電池が安く買える方法に関しては、相見積もりを取って優良店で安く設置することです。ただ安いだけでは、メンテナンスや工事内容に不安が残ります。

エコ発蓄電池なら最大5社からのお見積もりが取得できますので、良ければ活用してみて下さい。

蓄電池の費用を完全無料で徹底比較!

目次

- 1 太陽光発電と蓄電池は今後どうなる?

- 2 住宅用太陽光発電の特徴

- 3 家庭用蓄電池の特徴

- 4 太陽光発電と蓄電池を組み合わせるベストタイミング

- 5 太陽光発電と蓄電池を同時設置するメリット

- 6 太陽光発電と蓄電池を同時設置する時の注意点

- 7 既設の太陽光発電に蓄電池を組み合わせるメリット

- 8 既設の太陽光発電に蓄電池を組み合わせるデメリット

- 9 蓄電池の同時設置や後付設置で元がとれるの?

- 10 家庭用蓄電池の選び方と注意点

- 11 家庭用蓄電池の各メーカーの価格・特徴

- 12 単機能型蓄電池の特徴

- 13 ハイブリッド型蓄電池の特徴

- 14 家庭用蓄電池を設置する際に必要な費用は?

- 15 太陽光発電や蓄電池の補助金は?

- 16 電気自動車と連携したいときは?

- 17 太陽光発電と蓄電池が安く買える方法

- 18 まとめ

- 19 監修

太陽光発電と蓄電池は今後どうなる?

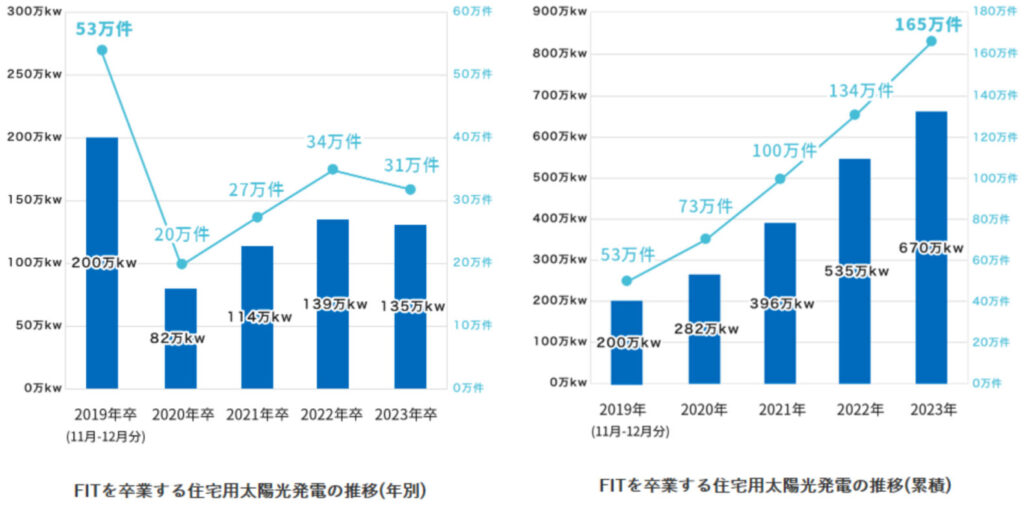

太陽光の時代ってもう終わったよねって思っている方は多いのではないでしょうか?蓄電池もまだ需要がないよねって言われる方も多いことでしょう。実はそんなことはないのです。今も太陽光発電は普及しており、蓄電池も毎年右肩上がりで導入件数が増えてきています。

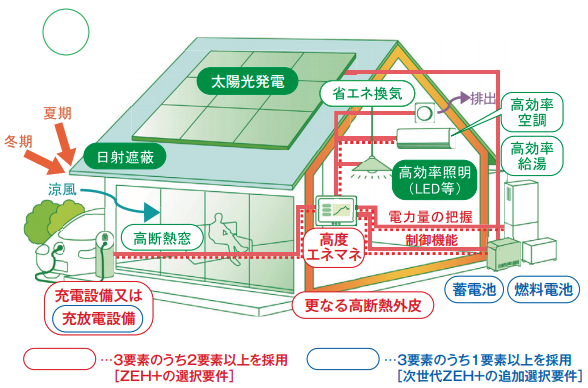

今では、ZEH住宅を販売するハウスメーカーや工務店が増えていますので、太陽光発電や蓄電池は住宅の標準搭載になってきています。既築住宅に関しても後付で太陽光発電や蓄電池を設置しているご家庭が増えていっているのも現状です。

では、今後はどうなんでしょうか?日本の計画や問題点について解説していきます。

脱炭素計画で太陽光発電と蓄電池の普及が進む

まずは脱炭素計画です。この脱炭素計画でさらに再生可能エネルギーが普及してきます。国だけではなく各電力会社も脱炭素に向けて動き出し、電力供給の再エネプランも発表されてきています。しかし、国が計画している、電力会社も動き出していますが今の現状だけでは日本産業界の脱炭素計画は難しいです。

2018年の「第5 次エネルギー基本計画」では、2030年の目標で火力発電の割合を56%まで縮小すると掲げています。しかし原子力発電の再稼働が危ぶまれていますので、再生可能エネルギーの導入を加速していく必要が出てきます。

そのためには、各住宅にも太陽光発電や蓄電池設備を積極的に導入していく必要が出てくるのです。そのためには、導入しやすい環境が必要になってくることでしょう。

災害の多い日本において蓄電池の需要は高まる

次に災害です。今やいつどこで何が起こるかわからないのが災害です。特に日本は台風・地震大国ですので、自宅に被害がでないとは限らないので安心はできません。また、自宅に被害が出なくても周りの地域で電気や水道などのライフラインが途絶することもあり得ることです。

ちなみに下記は近年の地震や台風、異常気象によって起きた停電の被害の件数になります。

- 地震・台風による停電件数

- ・2011年 東日本大震災 停電件数 466万戸 99%復旧まで54日

・2016年 熊本地震 停電件数 58万戸 99%復旧まで15日

・2016年 台風24号 停電件数 180万戸 99%復旧まで7日

・2018年 北海道地震 停電件数 295万戸 99%復旧まで 日

・2018年 台風21号 停電件数 240万戸 99%復旧まで5日

・2018年 台風24号 停電件数 180万戸 99%復旧まで3日

・2018年 西日本豪雨 停電件数 25万戸 99%復旧まで 日

・2019年 台風15号 停電件数 93万戸 99%復旧まで12日

・2019年 台風19号 停電件数 52万戸 99%復旧まで4日

・2020年 台風10号 停電件数 53万戸 99%復旧まで2日

停電起きてから復旧までに多数の地域で期間を要しています。これは災害直後で交通網が遮断され、電力会社も迅速に動けないのが実情。

そうなると私達の生活は多くの家電製品に支えられているので、電気の供給がなくなると不安になってくるのが事実です。そのため電気がなくなるといくつかの問題も発生してきます。

- 停電被害の例

- ・冷蔵庫の運転が停止し、食品が腐ってしまう

・夜間の停電は、暗いので家の中でつまづいたり転倒の恐れがある

・夏場や冬場は冷暖房が使えないので、健康被害が発生しやすくなる

・洗濯機が使えないので服が洗えない

・テレビが見れないので水、食料、物資の配給の情報収集ができない

・スマートフォン、携帯電話の充電が切れてしまうと家族の安否などの連絡手段が困難になる

・インターネット回線が使えなくなる

このような問題が起こってきますので、今後は災害対策である蓄電池の普及もしてくると言えるでしょう。

住宅用太陽光発電の特徴

住宅用太陽光発電ってどんな特徴があるのか。太陽光発電を設置している方に関してはFIT制度って何だったかな?と思う方もいらっしゃいますので仕組みついても解説していきます。

住宅用太陽光発電とは

太陽光発電とは太陽の光エネルギーが太陽光パネルに当たることによって電気を作り出す自家発電の機器になります。

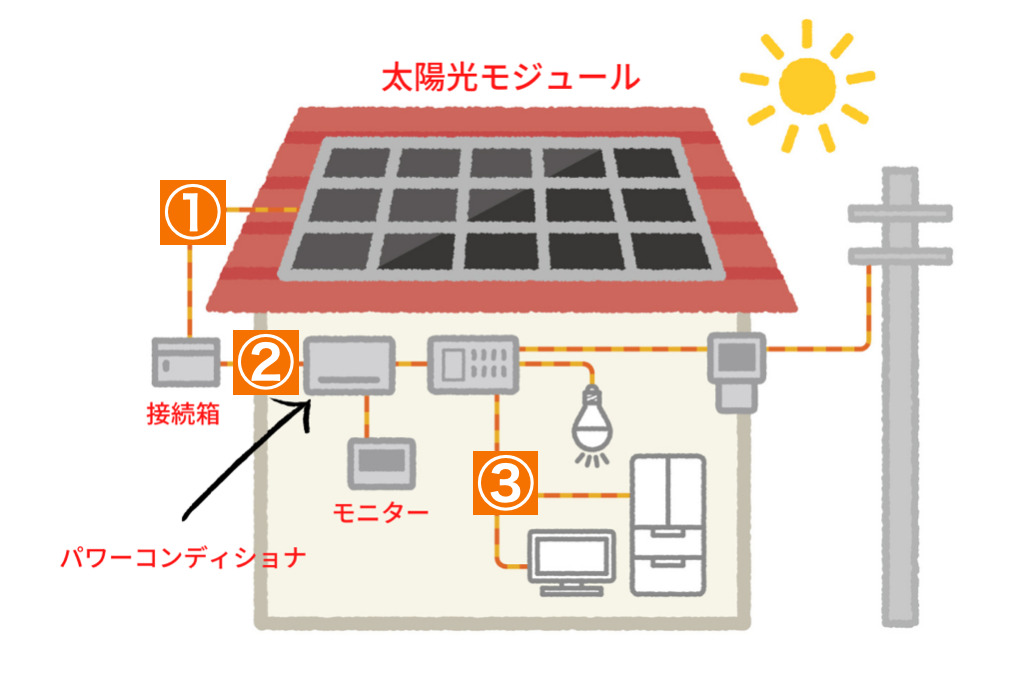

- 電気が使えるまでの順番

- 光エネルギーが太陽光パネルに当たって直流の電力を生み出す

- 直流の電力をパワーコンディショナで交流の電力に変換する

- 交流の電力に変換した電気が分電盤を通って家電製品に電気が送られる

住宅太陽光発電の仕組み

出典:京セラ

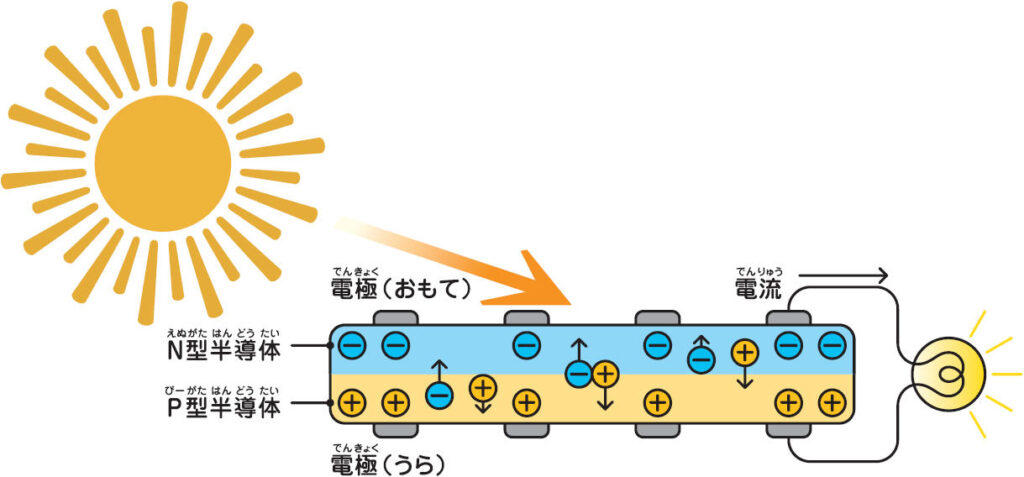

太陽光パネルは、+極が集まりやすい「N型半導体」と-極が集まりやすい「P型半導体」が重なってできており、ここに太陽の光エネルギーがあたるとN型半導体には+極が、P型半導体には-極が自然と集まる。この+極と-極をつなげることで電気が流れる仕組みになっているのです。

どのくらい発電するの?

太陽光発電はどのくらい発電するのか解説していきます。太陽光発電の発電量は下記の数式が使われます。

- 発電量の計算式

- システム容量(kW)×平均日射量(kWh/㎡)×損失係数(%)

・システム容量

システム容量は太陽光パネルのシステム容量のことで、作れる直流の電力の容量を現した数値になります。なので太陽光発電システム(太陽光パネル)の大きさによって変化します。

・平均日射量

平均的に当たる日光量のことを言います。環境はもちろんのこと、太陽光パネルの向き、屋根の角度などによっても変わってきます。

・損失係数

太陽光発電で発電した電気はすべて自宅で使えるわけではありません。直流から交流にかえたりして損失が生まれてきます。なので、だいたい太陽光パネルで発電した内の20%前後は失ってしまいます。

このような項目を計算することで発電量は調べることができます。ただ環境や屋根の角度などの計算は入っていません。詳細を知りたい方は、太陽光発電の販売店に依頼することでわかります。なので見積もり金額だけ見て安いからという判断はせず、発電量などの判断することも重要です。

ちなみに、太陽光発電協会の調べでは「太陽光発電システムの1kWあたりの年間発電量は約1,000kWh」になります。なので下記の表のような発電量になりますので、参考にしてみてください。

| 容量(kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 年間発電量(kWh) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |

| 平均月発電(kWh) | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 |

FIT(フィット)制度って何?

太陽光発電は国が作った制度があります。それがFIT(フィット)制度になりますが、ご存知でしょうか?太陽光発電を設置する場合は、この制度は知っておかないといけません。この制度を聞いていないとなれば販売店などと揉め合いになったりしますので把握しておきましょう。

FIT(フィット)制度とは

FIT(フィット)制度とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度という制度になります。余った電気を高く買い取ってくれるのはこの制度を利用していることになります。そして住宅用太陽光発電(10kW未満)の場合は電気を高く買い取ってもらえる期間は10年間です。太陽光発電の申請期間によって売電価格は異なります。

- 年度の売電単価

| 年数(西暦) | 売電単価 |

| 2012年 | 42円 |

| 2013年 | 38円 |

| 2014年 | 37円 |

| 2015年 | 33円 / 35円(出力制御対応地域) |

| 2016年 | 31円 / 33円(出力制御対応地域) |

| 2017年 | 28円 / 30円(出力制御対応地域) |

| 2018年 | 26円 / 28円(出力制御対応地域) |

| 2019年 | 24円 / 26円(出力制御対応地域) |

| 2020年 | 21円 |

| 2021年 | 19円 |

| 2022年 | 17円 |

| 2023年 | 16円 |

| 2024年 | 16円 |

| 2025年 | 15円 |

| 2026年 | 未定 |

では、なぜ電力会社が高い価格で電気を高く買い取れるのか?それは電気利用者から「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という電気料金の一部としてお金を徴収しているからです。

再エネ賦課金の金額=使用した電力量 × 再エネ賦課金の単価

- 年度の再エネ賦課金単価

| 年数(西暦) | 再エネ賦課金の単価推移 |

| 2012年 | 0.22円/kWh |

| 2013年 | 0.35円/kWh |

| 2014年 | 0.75円/kWh |

| 2015年 | 1.58円/kWh |

| 2016年 | 2.25円/kWh |

| 2017年 | 2.64円/kWh |

| 2018年 | 2.90円/kWh |

| 2019年 | 2.95円/kWh |

| 2020年 | 2.98円/kWh |

| 2021年 | 3.36円/kWh |

| 2022年 | 3.45円/kWh |

| 2023年 | 1.40円/kWh |

| 2024年 | 3.49円/kWh |

| 2025年 | 未定 |

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、毎年5月に更新されており、徴収が始まった2012年から毎年のように価格が上がっていっています。2023年は国の補助があったので一度下がりました。

この金額を抑えるためには、電気の自給自足になります。いわゆる太陽光発電と蓄電池の設置で電力会社から買う電気量を減らすことです。

FIT(フィット)制度が終わった後はどうなるの?

FIT(フィット)制度が終わった後はどうなるの?という疑問が出てくることでしょう。10年の買取期間が終了することを「卒FIT」と言い、卒FITが来れば高い価格で電気は売れなくなります。その後は自由契約になります。電力会社が「電気を買います」となれば、その時の価格で売れますし、電力会社が「電気は買いません」となれば電気を捨ててしまうことになってきます。

では、卒FIT後はどうすればよいのか。と悩む方も出てくることでしょう。卒FIT後の方向性は3パターンになります。

- 今まで通りの電力会社に電気を買い取ってもらう

- 新電力に電気の売り先を替える

- 蓄電池を設置して自家消費する

といった3つの方向性になります。

※令和3年度以降の調達価格等に関する意見(案)|経済産業省資源エネルギー庁

太陽光発電のメリット

太陽光発電は大きなメリットがあります。環境にも良いですし、FIT制度を使えば余った電気は高い価格で買い取ってくれますので経済的にもメリットが出てきます。では各項目ごとにメリットを解説していきます。

枯渇することがない

太陽光発電は太陽の光エネルギーで電気を作りますので、太陽がなくならない限りはエネルギー源は枯渇することがないです。

環境に優しい

太陽光発電の最大のメリットは環境に優しい点です。国として従来の目的は環境負荷を低減することなのです。一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)によると、結晶系シリコン太陽電池によるCO2削減効果としては、1kWシステム当たり年間で314.5kgの削減に繋がります。また原油削減量としては、1kWシステム当たり年間で227リットルとされているのです。経済メリットも大事ですが温暖化のこともありますので、環境負荷にも目を向けてみていきましょう。

収入源になる

太陽光発電はFIT制度を使うことによって余った電気を売れば収入源になってきます。売電単価は毎年下がって来ていますが、まだまだ一般的な市場価値よりも高い価格で買い取ってもらうことができます。ちなみに電力会社が火力発電で電気を作る原価としては約10円と言われています。なので、その金額よりも高い価格で買い取ってもらえるということです。

発電しているときは電気が使える

太陽光発電で発電した電気はご自宅で使うことができます。設置していない場合は、電力会社から電気を供給してもらいますが、太陽光発電が発電しているときは電力会社からの供給は必要なく、自家発電の電気を使うことができますので、電気代削減にも繋がってきます。

太陽光発電のデメリット

太陽光発電は大きなメリットがたくさんありましたが、逆にデメリットはないのでしょうか?デメリットについてはありますので、しっかりと把握しておきましょう。

発電量が天候に左右されやすい

太陽光発電は日射量によって発電量が変わってきますので、天候が悪いときには発電量は落ちます。また季節によっても発電量は変わります。冬場は日照時間が短いのでその分発電量も少なくなりますし、梅雨の時期は雨が多くなり発電がなかなか見込めません。しかし1年中天候が悪いというわけでもありませんので、年間通してみれば充実した発電量は確保できます。

設備の導入コストがかかる

太陽光発電システムを設置するに当たって導入コストがかかってきます。毎年、売電価格は下がってきていますが、その分太陽光発電システムの導入コストも下がってきておりますので、今ではほとんどリスク無く導入することができる状態になっています。資源エネルギー庁の資料によると住宅用太陽光発電の相場価格と平均設置容量は下記の内容になっています。

- 太陽光発電 2025年の相場価格 (住宅用)

| 平均設置容量 | 導入コスト相場価格 | 1kWあたりの価格 |

| 5.0kW | 127.5万円 | 25.5万円/kW |

太陽光発電システムの導入コストは年々安くなって来ていますが、それでも100万円を超える金額帯です。少しでも初期費用を抑えたいという方もいると思いますので、導入コストの負担を抑える方法をお伝えします。

- 導入コストの負担を抑える方法

- ・ソーラーローンを活用

・地方自治体の補助金を利用

・コストパフォーマンスの良いメーカーを選ぶ

住宅屋根の条件が付いてくる

太陽光発電は住宅屋根の形、方角、勾配によって発電量が変わってきます。また屋根の材質によっても設置できない屋根もでてきますので、すべての住宅に太陽光発電が向いているわけではありません。そのほかにも重塩害地域や積雪地域などの環境にも考慮する必要も出てきます。

不安がある方はご相談いただければ、設置に向いているか向いていないかお伝えいたします。

また住宅屋根に設置が不可でも、カーポートの上に太陽光発電を設置する「ソーラーカーポート」などもありますので、違う方向性で検討してみても良いでしょう。

メンテナンスが必要

太陽光発電はノーメンテナンスと言われがちですが、経済産業省によると発電量の低下や機器類の故障がないかを確認する必要する為に、4年に1度の定期点検を推奨しています。またパワーコンディショナは10年保証や15年保証がありますので、保証が切れる前にはメンテンスしておいたほうが良いでしょう。万が一、保証が切れてメンテンスした場合、故障が発覚すると有償修理になりますので、気を付けましょう。

家庭用蓄電池の特徴

太陽光発電の良さは分かっても蓄電池ってどうなの?どんな特徴があるの?と疑問に思う方もいることでしょう。蓄電池の仕組みからタイプ、停電時の機能、価格面の解説をしていきます。

家庭用蓄電池とは

家庭用蓄電池とは、太陽光発電の電気や電力会社の電気をバッテリーに貯めて使うことができるシステムになります。

【最新版】家庭用蓄電池って何?どうなの?初心者向けにプロが解説!

家庭用蓄電池の仕組み

蓄電池はさまざまな種類の電池があり、種類によって蓄電池を構成する素材や構造が異なってきます。基本的には以下のような仕組みです。蓄電池は、硫酸などの電解液の中にプラス(+)極とマイナス(-)極になる金属を入れることによって電流が生まれる仕組みです。プラス(+)極にはイオン(+)が溶けにくい金属、マイナス(-)極にはイオン(+)が溶けやすい金属を設置し、イオンとくっついていた電子(-)がマイナス極からプラス極に流れていきます。

電池には種類がある

電池は大きく分けると一次電池と二次電池の2種類あります。では、この2種類の電池は何が違うのかを説明していきます。

一次電池

一次電池は使い切りの電池になります。電池に溜まっている電気がなくなってしまえば終わりというものです。例えば身近でいうと乾電池もマンガン電池、アルカリ電池が使われています。またボタン電池も一次電池になります。

二次電池

二次電池は充電したりして繰り返し使える電池になります。電池に溜まっている電気がなくなっても充電すればまた使える電池です。なので、家庭用蓄電池はこの二次電池を使っているシステムになるということです。そして二次電池でも内部に使われる素材が、鉛電池、ニッケル水素電池、Nas電池、リチウムイオン電池と別れてきます。その中で、家庭用蓄電池に使えわれている素材は「リチウムイオン電池」になります。

家庭用蓄電池の特性と寿命目安がある

蓄電池は原材料によって特性や寿命が変わってきます。どの蓄電池が良いというものではなく、各蓄電池は用途によって使い分けられています。その蓄電池の種類は①鉛電池、②リチウムイオン電池、③ニッケル電池、④NAS電池があります。

鉛蓄電池

| 電池種類 |  鉛蓄電池 |

| 特徴 | 他の蓄電池に比べて安価。使用実績が多数あり、比較的広い範囲で動作可能。リサイクル体制もある。 |

| サイクル数 | 3150回 |

| 使用場所 | ・自動車のバッテリー ・小型非常用バックアップ電源 |

鉛蓄電池は開発から150年という歴史があり、今でも使われている主力の蓄電池になります。電池は充放電の回数によって寿命に影響を及ぼしますが、鉛蓄電池は充放電の回数によって劣化に影響がありません。

リチウムイオン電池

| 電池種類 |  リチウムイオン電池 |

| 特徴 | エネルギー密度が高く、充放電エネルギー効率が非常に高い。コンパクト化で、長寿が期待できる。急速充放電が可能で充電状態が監視しやすい。 |

| サイクル数 | 4000回 |

| 使用場所 | ・ノートパソコン ・携帯電話 ・モバイル機器 |

リチウムイオン電池は、日常生活において必要不可欠な電池になります。今では、大容量化や長寿命化の開発が進められおり、今後の需要拡大による市場価格の低下が期待できる注目の蓄電池です。

ニッケル水素電池

| 電池種類 |  ニッケル電池 |

| 特徴 | 理論エネルギー密度も高く、効率も比較的高い。長寿命が期待できる。過充放電に強く、急速充電が可能。 |

| サイクル数 | 2000回 |

| 使用場所 | ・ハイブリッドカーのバッテリー ・鉄道の地上蓄電設備 ・モノレールの地上蓄電設備 |

ニッケル電池はリチウムイオン電池が登場したことによって使用頻度は減りましたが、今でも充電式の乾電池に使われている電池になります。

NAS蓄電池

| 電池種類 |  NAS電池 |

| 特徴 | 量産によるコストダウンが可能。理論エネルギー密度が高い。自己放電をしないので充放電時の副反応がない。充放電のエネルギー効率も高く長寿命。 |

| サイクル数 | 4500回 |

| 使用場所 | ・工場や病院などの大規模施設のバックアップ電源 |

NAS電池は日本ガイシが東京電力と共同で開発した世界初のメガワット級の蓄電池になります。鉛電池と比べてもコンパクトで長寿命です。また長期の電力貯蔵ができるのも利点でしょう。しかし、ナトリウムや硫黄といった危険物指定されている原料を使用するので、作動温度を300度に維持しないといけませんので、安全性の問題があります。

家庭用蓄電池の寿命(耐用年数)って何年?長く使うための7つのコツ

3つのタイプがある

家庭用蓄電池には3つのタイプがあります。1つ目はポータブル型蓄電池、2つ目は単機能型蓄電池、3つ目はハイブリッド型蓄電池になります。

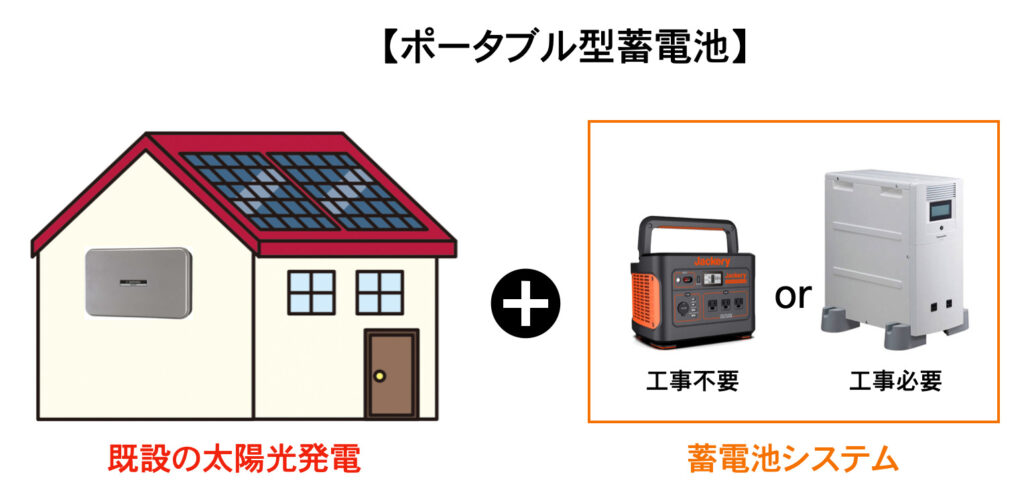

ポータブル型蓄電池

ポータブル型蓄電池は簡易的な蓄電池で系統(電線から流れてくる電気)と繋がないタイプなので、太陽光発電の電気を直接溜めることはできません。そして工事が不要なものや工事が必要なものもあります。

アウトドアなどで持ち運びができるタイプは軽量化やコンパクト化しないといけないのでその分蓄電容量は少ないです。しかし自宅でしか使わないとなればある程度の重量や寸法は大きくできるので溜めれる容量も増やせれるといったところです。

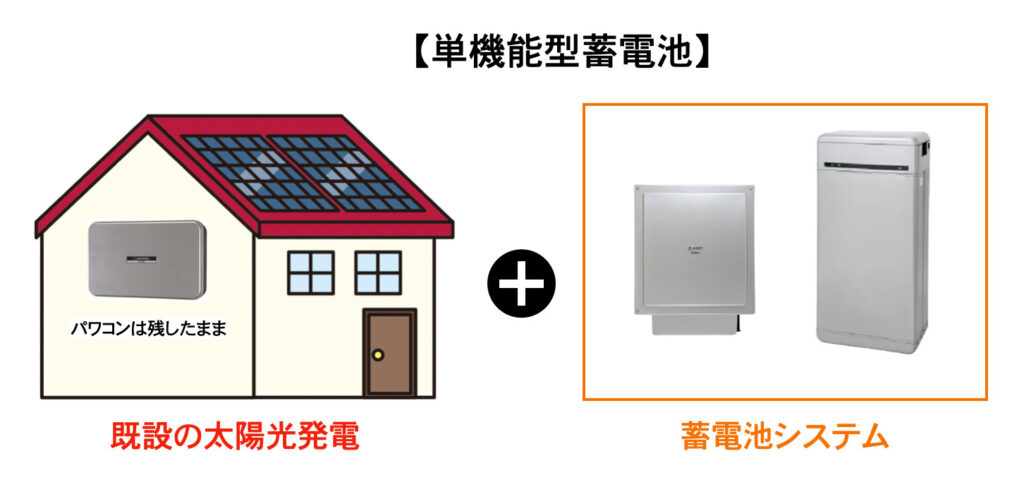

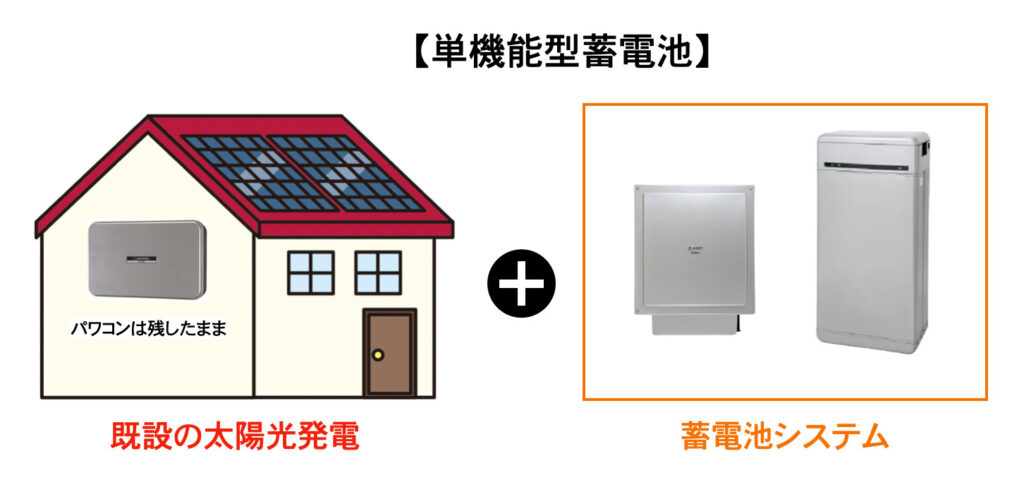

単機能型蓄電池

単機能型蓄電池は、今設置してある太陽光発電システムはそのままで、蓄電池を追加するイメージになります。太陽光発電の電気を直接溜めることもできるので工事は必要です。

なので単機能型蓄電池はポータブル型蓄電池の次に安い蓄電池になっています。単機能型蓄電池は工事は必要ですが工事内容もバラバラで価格は変わり、そして蓄電容量によっても変わってきます。

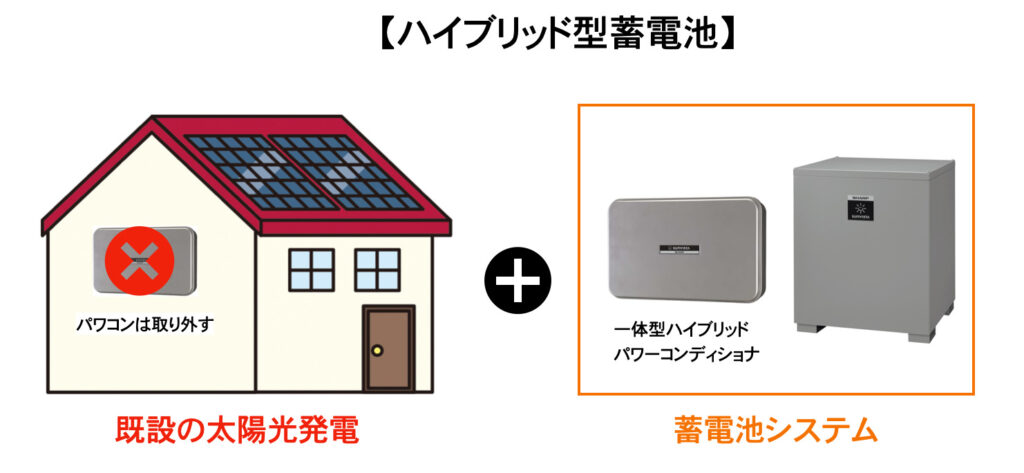

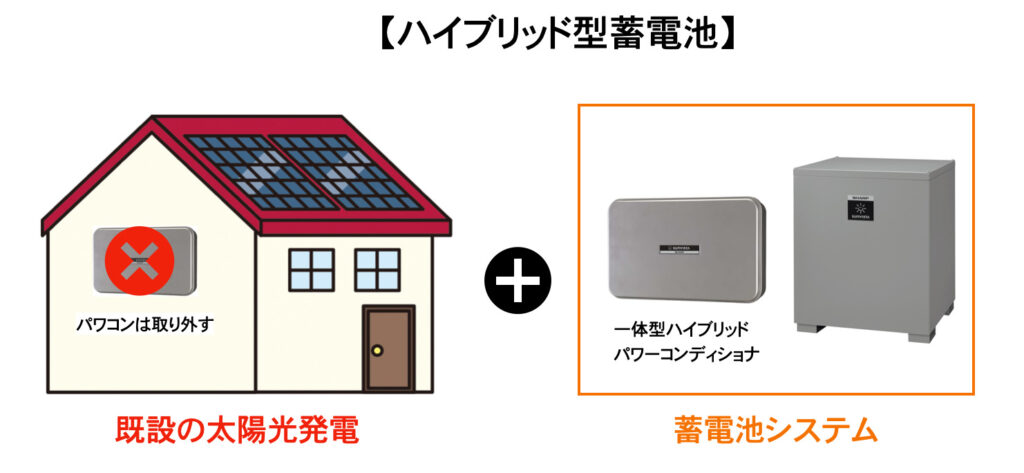

ハイブリッド型蓄電池

ハイブリッド型蓄電池は、太陽光発電の電気と蓄電池の電気を1つのパワーコンディショナで管理することができる蓄電池になりますので、パワーコンディショナの取替や補修、産廃などの費用が発生してきます。

しかしパワーコンディショナも交換するのでランニングコストはかからないので最終的には単機能型蓄電池よりもコストパフォマンスは良いです。

停電時に電気が使える

家庭用蓄電池は停電時にも電気が使えますが、機能によって使える範囲が異なります。蓄電池の停電対応としては「全負荷型」と「特定負荷型」がありますので、解説していきます。

全負荷型

全負荷型の蓄電池は、左図のように基本すべての部屋の電気が使用できるようになります。停電対策の中では高い工事内容になりますが、ハイスペックになりますので安心感が高まることでしょう。

【家庭用蓄電池】災害時におすすめ!全負荷型の蓄電池メーカーは?

特定負荷型

特定負荷の蓄電池は、左図のように事前に指定したエリアの電気を使用する事が出来ます。商品よって違いますが、15~20Aまでの回路を選択することができます。停電対策の中では標準的な工事内容になります。

蓄電池選びに特定負荷型はどうなの?おすすめの特定負荷型のメーカーは?

蓄電容量がある

蓄電池には蓄電容量というものがあり、蓄電容量とは、電気を溜めれる量を示し、単位は「kWh(キロワットアワー)」で、どれだけ電気を溜めるかというものになります。なので太陽光発電で余った電気がどれくらいあるかだったり、電気使用量がどれくらいあるかによって蓄電容量を決めていくようになってきます。

蓄電池の容量の5つの決め方!実効容量とは?計算方法は?各メーカーの容量徹底比較

家庭用蓄電池の価格はピンきり

ここまで家庭用蓄電池の特徴を説明してきましたが、蓄電池には様々な製品がありますので、価格も大きな差が出てきます。例えば、ポータブルタイプの蓄電池であれば数万円で購入することができますが、大型の製品では200万円を超えてきますので正直ピンきりなのです。そのため、「家庭用蓄電池の価格は平均で○○万円です」ということを知っても、どのような製品を買うかによって価格が大幅に変わってしまうので、あまり意味がありません。各ご家庭のライフスタイルに合わせて蓄電池を選んで相場価格を確認していきましょう。

【最新版】初めての家庭用蓄電池!値段・相場っていくら?各項目ごとで価格帯解説

太陽光発電と蓄電池を組み合わせるベストタイミング

本題に入っていきます。太陽光発電と蓄電池を組み合わせるタイミングっていつなの?と悩んでいる方はすごく多いです。みなさん、蓄電池の必要性はご存知でも設置するタイミングがいつか正直迷うことでしょう。導入時期によって元が取れるかどうかにも関わってきますので、適切な導入タイミングを知ることは必要です。そのベストタイミングは4つの時期です。

- ベストタイミング

- 太陽光発電と蓄電池の同時設置

- 卒FITを迎えたとき

- パワコンが壊れたとき

- 補助金の公募があるとき

では解説していきます。ついでに元が取れるかどうかも計算していきます。

太陽光発電と蓄電池の同時設置

太陽光発電を設置していない方は蓄電池と一緒に導入すると蓄電池の元が取れますのでベストタイミングになります。なぜなら初めからハイブリッド型蓄電池にすることで太陽光発電のパワーコンディショナが不要になりますので、コストカットができるのです。その分元が取れやすくなるということです。

- 太陽光発電と蓄電池の導入事例

| 家族構成 | 4人家族(うち子供2人) |

| ライフスタイル | 共働きで妻はパート、子供は小学生と中学生 |

| 設置前の電気代 | 年間216,000円 |

| 住宅設備、屋根の環境 | オール電化住宅で屋根は日当たり良く南向きの切妻屋根 |

| 設置費用 | 税込み220万円(太陽光発電4kW、ハイブリッド型蓄電池6.5kWh) |

| 補助金活用 | 太陽光発電に15万円、蓄電池に15万円の合計30万円 |

| 実質の設置費用 | 税込み190万円 |

では上記の情報を元に計算してみましょう。

まず太陽光発電を4kWを設置したら、年間の発電量は約4,400kWh。

太陽光発電で発電した電気は自家消費していきますので、年間の自家消費は約1,800kWh。

昼間の電力会社の電気代は約34円とすれば1,800kWh×34円=61,200円が太陽光発電で年間の電気代が安くなってきます。

そして売電収入は4,400kWh-1,800kWh=2,600kWhが売電量になりますので、これに19円(2021年度の売電単価)掛けると49,400円が年間の売電収入になります。

蓄電池は深夜の安い電気を溜めて割高な時間帯に使う計算になります。

実効容量5.4kWh☓電気代の差額20円(34円-14円)×365日=39,420円。

よって

- 設置後に削減できた年間の電気代:100,620円

- 設置後の年間売電収入:49,400円

- 太陽光発電と蓄電池の年間経済効果:150,020円

実質の設置費用は190万円で経済効果が約15万円ですから190万円÷15万円=12.66・・・

償却年数は12.6年でもとが取れるということになります。表面的な計算になりますが、電気代が高くなったり10年後運転モード等を考えても15年以内には元は取れるでしょう。

今のまま電気代を15年以上払うよりはお得になるってことですね。

卒FITを迎えたとき

次に太陽光発電を設置して10年を迎えた卒FITのタイミングです。卒FITを迎えると売電価格がグッと安くなります。安い金額で売電するよりは蓄電池に貯めて自分たちで使ったほうがお得になってきます。では、卒FITを迎えた方は蓄電池の元が取れるのか説明していきます。

- 卒FITで蓄電池の導入事例

| 家族構成 | 4人家族(うち子供2人) |

| ライフスタイル | 共働きで妻はパート、子供は中学生と高校生 |

| 設置前の電気代 | 年間144,000円 |

| 住宅設備、屋根の環境 | オール電化住宅、太陽光発電(4kW、15年保証) |

| 設置費用 | 税込み180万円(ハイブリッド型蓄電池9.8kWh) |

| 補助金活用 | 蓄電池に15万円 |

| 実質の設置費用 | 税込み165万円 |

2段階に分けて計算していきます。1つ目は太陽光発電の保証が切れるまでの5年間と2つ目は切れた後の計算です。保証が切れるということはパワーコンディショナが壊れるリスクも考え無いといけないということです。

①卒FIT後から太陽光の保証が切れる5年間

ここでは太陽光発電で余った電気を蓄電池に溜めて自家消費のみの計算をしていきます。

年間蓄電量3,029kWh☓電力単価30円×5年間=454,350円

②太陽光発電の保証が切れた後

次に保証が切れてパワーコンディショナが壊れた想定で計算していきます。太陽光発電のパワーコンディショナが壊れると発電自体しませんが、ハイブリッド型蓄電池を設置していますので発電は引き続き恩恵を受けることができるのです。

太陽光発電で発電した電気は引き続き自家消費ができますので、年間の自家消費は約1,800kWh。

昼間に電力会社の電気代は約34円とすれば1,800kWh☓34円×10年=612,000円が引き続き効果が出てきます。

そして余った電気を蓄電池に溜めて自家消費していきます。

年間蓄電量3,029kWh×電力単価30円×10年間=908,700円

454,350円+612,000円+908,700円=1,975,050円が15年間での効果になってきますので、1年間の効果を出すと1,975,050円÷15年=131,670円

これで償却年数が出ます。

1,650,000円÷131,670円=12.53・・・になりますので、12.5年で元が取れるということになります。

これが単機能型蓄電池ですと太陽光発電のパワーコンディショナはそのままなので、故障したときには交換費用をみておかないといけません。なのでその分余計なコストがかかるので償却年数は長くなります。

卒FITで蓄電池設置するならハイブリッド型蓄電池しかないですね。

家庭用蓄電池で卒FIT対策!ハイブリッド型蓄電池で賢く自家消費

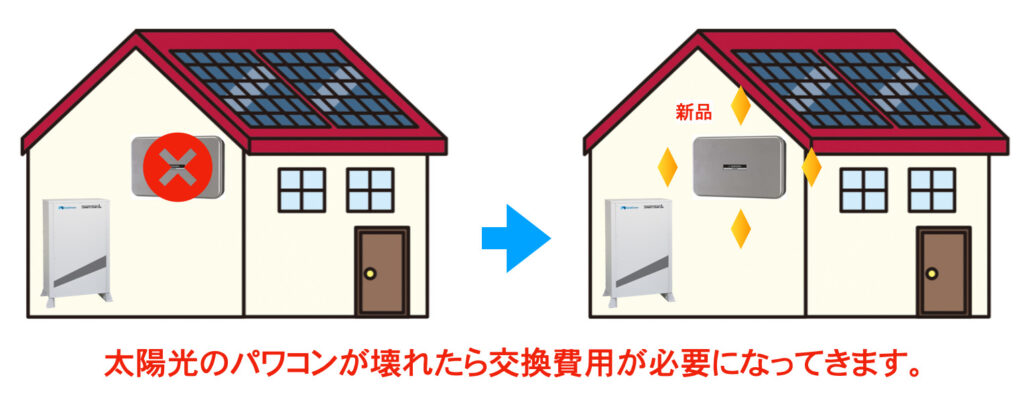

パワコンが壊れたとき

パワコンが壊れたときは蓄電池を導入するのにベストタイミングになります。②の卒FITを迎えた時はパワコンが壊れていないので、なかなか変えるのがもったいないという気持ちになりがちですが、壊れてしまうとそう思わないですよね。そしてせっかく設置した太陽光発電が動いていないわけですから何かしら措置を取りたいと思うことでしょう。そこで蓄電池を導入すると太陽光発電も稼働し蓄電池の元が取れていくタイミングにもなります。では、計算していきましょう。

- 卒FITで蓄電池の導入事例

| 家族構成 | 4人家族(うち子供2人) |

| ライフスタイル | 共働きで妻はパート、子供は中学生と高校生 |

| 設置前の電気代 | 年間144,000円 |

| 住宅設備、屋根の環境 | オール電化住宅、太陽光発電(4kW、10年保証) |

| 設置費用 | 税込み180万円(ハイブリッド型蓄電池9.8kWh) |

| 補助金活用 | 蓄電池に15万円 |

| 実質の設置費用 | 税込み165万円 |

パワコンが壊れたときは、太陽光発電自体発電しません。なので、太陽光発電を付ける前の電気代に戻ってしまいます。細かくいうと10数年前より電気代は高くなっているので、支払いの負担は大きくなります。

そこでハイブリッド型蓄電池を導入すると、パワコンも同時に新しくなりますので、発電開始してきます。

なので太陽光発電で発電した電気をまた自家消費できますので、年間の自家消費は1,800kWh。

昼間の電力会社の電気代は約34円とすれば1,800kWh×34円=61,200円が太陽光発電の自家消費が復活してきます。

そして蓄電池も付けるわけですから余った電気も有効活用できるようになります。

年間蓄電量3,029kWh×電力単価30円=90,870円。

61,200円+90,870円=152,070円が年間の効果になってきます。

そして1,650,000円÷152,070円=10.85・・・になりますので、10.8年で元が取れるということになります。

なので、パワコンが壊れるとそのまま何もしないというのはもったいないのです。せっかく太陽光パネルは使えますので、ハイブリッド型蓄電池を設置すると電気の自給自足ができるということになります。

パワコンを壊したまんまにしておくのはもったいないです。最低限のパワコン交換だけでもOK。

補助金の公募があるとき

次に補助金の公募があるときです。補助金を活用することによって導入コストを抑えることができるのでベストタイミングになってきます。補助金には国(SII)の補助金と市区町村の2つの補助金があります。この2つの補助金の公募が重なったときは補助額が40万円、50万円とになったりしますので、しっかりと情報収集はしておきましょう。補助金は先着順や期日が決まっていますので、早めに見積もりをとって検討していくと良いです。

補助金の公募があるときはお得になること間違いないですね。

【最新版】家庭用蓄電池の補助金情報/都道府県別に公開/人気対象メーカー

蓄電池の費用を完全無料で徹底比較!

太陽光発電と蓄電池を同時設置するメリット

ベストタイミングで太陽光発電と蓄電池を同時設置した方が良いのは分かったが、どんなメリットがあるのか気になりますよね。同時設置するメリットは「価格面」と「外観面」があります。

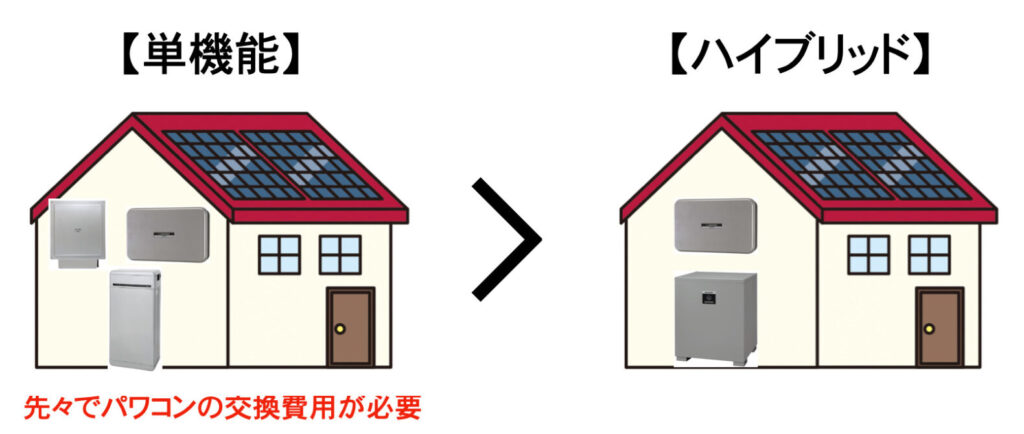

価格面でお得

ベストタイミングでも少し説明しましたが、ハイブリッド型蓄電池にすることで太陽光発電のパワーコンディショナが不要になってきます。そうすることでパワーコンディショナ代が必要なくなりますので、価格面としては約30万円ぐらいお得になります。30万円お得になるということは、例えば太陽光発電システムを5kW搭載した場合、償却年数が約2年短くなってきます。

外観がスッキリ

同時設置するとが施工箇所が少なくなりますので、外観がスッキリします。太陽光発電を先に工事して後から蓄電池を工事すると配線箇所が増えますので、露出配管が増えてきます。これは太陽光発電を新築時に設置するかしないかと一緒で、新築時なら隠蔽配線できますが、既築住宅に太陽光発電を設置すれば露出配線になってきます。なので、見た目がとてもキレイになりますので、大切な家をキレイに見せるには同時設置が良いです。

太陽光発電と蓄電池を同時設置する時の注意点

太陽光発電と蓄電池を同時設置する方は注意点が何なのか気になりますよね。その注意点は2つあります。

- 保証年数

- 蓄電容量、HEMS機能

保証に関して太陽光発電の保証年数は パネルが15年~25年でパワーコンディショナは15年保証になっていますが、蓄電池の保証は10年が基本です。そんな中、有償で5年延長ができるメーカーもありますので、確認しておきましょう。

また、蓄電容量も安いからといって少容量を選択することも注意点です。やはり後悔されている方も多いようです。なのでライフスタイルに見合った蓄電量を選んでいきましょう。

最後に、HEMS機能です。HEMSは太陽光発電の電気や蓄電池の電気などをコントロールしてくれるシステムになります。各蓄電池メーカーにHEMS機能があるのかどんな機能があるのかは把握しておきましょう。

既設の太陽光発電に蓄電池を組み合わせるメリット

今、太陽光発電を設置してこれから蓄電池を付けるメリットってあるんだろうか?という悩みを持たれている方もいることでしょう。後付で蓄電池を組み合っわせるメリット大きく3つあります。

3つのメリット

- 太陽光発電と相性が良い

- 災害時に非常用電源として活用できる

- 電気代の削減に繋がる

解説していきましょう。

太陽光発電と相性が良い

蓄電池は太陽光発電との相性が抜群に良いです。太陽光発電のデメリットを補ってくれます。例えば、太陽光発電の余った電気を溜めることができたりします。蓄電池は太陽光発電があってこそのシステムとも言えます。

災害時に非常用電源として活用できる

蓄電池は災害時でも電気が使えるようになります。災害時に停電になったとしても蓄電池の電気を使用すれば、夜でも安心して電気を使うことができます。

電気代の削減に繋がる

蓄電池があれば電気代は安くなります。太陽光発電の余った電気を溜めて使うことによって、電力会社から買う電気が減りますので、その分電気代が安くなります。

既設の太陽光発電に蓄電池を組み合わせるデメリット

では、後付で蓄電池を付けるデメリットも気になりますよね。大丈夫です。安心してください。後付で蓄電池を組み合わせるデメリットもありますので解説していきます。

3つのデメリット

- 再度電気工事が必要

- 設置場所が限られる

- 寿命・耐用年数がある

再度電気工事が必要

蓄電池を後から付けようとすると再度電気工事が必要になってきます。電気工事が必要ということは工事費用がかかるということです。しかも、太陽光発電と蓄電池を同時設置すると電気工事は1日で終わります。しかし、太陽光発電と蓄電池の設置時期が違うと電気工事は1日+1日で2日かかります。ということは電気工事費用が倍くらいかかるということになりますので、もったいないですよね。なので、これから太陽光発電を考えている方は蓄電池を同時設置することで無駄なコストを払わなくて済みます。

同時設置のほうが断然お得になりますね。

設置場所が限られる

蓄電池を設置するには設置場所の確保が必要になります。正直、家を建てるときに蓄電池の設置スペースなど考えてないと思います。なので、屋外や屋内に置くとしてもどこかスペースを確保していかないといけません。今は、蓄電池の大きさもコンパクトになってきていますので、デッドスペースなどないか探してみましょう。

寿命・耐用年数がある

蓄電池にも寿命があります。各メーカによって異なりますが、10年~30年の対応年数が表示されています。30年の対応年数がメインになってきいますので、だんだんと安心できるようにもなってきました。

蓄電池の同時設置や後付設置で元がとれるの?

ベストタイミングで解説してきたようにタイミングによっては蓄電池は元を取ることが可能です。しかし元を取るということは「何かを生み出す物」という解釈になってきますので、蓄電池は元を取ろうという設備ではないということは把握しておきましょう。ただ、元を取ろうとすることはおかしいことではないので、何年で元が取れるかは計算しておきましょう。

家庭用蓄電池で元を取る家はある!知らないと損する元が取れるコツ

償却の計算方法

償却の計算方法は知っておきましょう。何年で元が取れるかは知っておきたいですよね。元を取るための償却の計算は、『設置費用(初期費用)÷年間の経済効果』になります。

- 例

- 設置費用が200万円で年間の経済効果が15万円であった場合は、200万円÷15万円=13.33・・・になります。なので償却年数は13.3年で元が取れるということです。

元を取る基準年数

元を取る基準年数は、蓄電池の場合は保証年数を基準としましょう。保証が5年しか無いのに10年でもとが取れますと言われても、保証が切れた後に故障したらメンテナンス費用等が発生しますよね。

これは太陽光発電も一緒です。太陽光発電は保証10年と15年がありますので、現状設置してある太陽光発電の保証範囲内で元を取ることが必要になってきます。しかし、太陽光発電はFITという制度が10年なので基本的には10年以内で償却したいところです。

家庭用蓄電池の選び方と注意点

家庭用蓄電池ってどうやって選べばいいの?注意点はあるの?という疑問にも解説していきます。

蓄電池の選び方はまずライフスタイルに合わせて選んでいきましょう。意外と金額基準で選んでしまうケースは多いです。蓄電池は一生に1度買う商品になってきますので、最低限選ぶポイントとしては「タイプ」、「蓄電容量」、「停電対応」はじっくり考えていきましょう。また、注意点も解説していきます。

ライフスタイルに合わせて蓄電池を選ぼう

ライフスタイルは各家庭によって違います。家族構成、使っている家電製品の数、電化住宅等があります。また太陽光発電のシステム容量や売電量も違ってきます。なので、例えば電気代が高くて売電量もたくさんあるのに蓄電容量が小さすぎるのはNGです。どれぐらい電気が余っているかその貯めた電気は効率よく使うことができるのかが重要になってきます。

それでもどうやって計算すれば良いのかわからない方はこちらの記事を参考にしてください。

蓄電池の容量の5つの決め方!実効容量とは?計算方法は?各メーカーの容量徹底比較

既設の太陽光発電に付ける蓄電池は2つのタイプがある

既設の太陽光発電に蓄電池を付ける場合は2つのタイプの蓄電池があります。このタイプの知識は必ず付けて頂きたいところです。なので、蓄電池を付けるにあたって必要な機器、2つのタイプを解説していきます。

蓄電池には太陽光用とは別にパワーコンディショナが必要になる

蓄電池を付けるにあたっては必ずパワーコンディショナが必要になってきます。太陽光発電を設置したときにパワーコンディショナを付けたけどそれではダメなの?という疑問に思うかもしれませんが、蓄電池用のパワーコンディショナも必要になります。

- 太陽光発電のパワーコンディショナは発電した直流電流を交流電流に変換する役目

- 蓄電池のパワーコンディショナは変換された交流電流を蓄電池に溜めるために交流電流から直流電力に変換する役目。また蓄電池に溜めた電気を家庭で使うために直流電流を交流電流に変換する役目もある。

このように発電と蓄電に対しての役目がありますので、パワーコンディショナが必要ということは理解しておきましょう。そしてその2つのタイプは「単機能型蓄電池」と「ハイブリッド型蓄電池」がありますので、どちらが自分たちに適切か決めていきましょう。

蓄電池専用の単機能型蓄電池を設置する方法

単機能型蓄電池は、今設置してある太陽光システムはそのままで触らず、追加で蓄電池用のパワーコンディショナを付けるタイプの蓄電池。太陽光発電を付けたばかりだからまだまだパワーコンディショナは使えるといったご家庭に向いています。また単機能型でもシステム構成が違うものがあります。

- 単機能パワコン別設置

単機能型でも、蓄電池用のパワーコンディショナと電池本体を別々で設置するタイプ。

- 単機能一体型

単機能型で、蓄電池用のパワーコンディショナと電池本体が一体化しているタイプ。

おすすめできるご家庭

・太陽光発電は必要なく停電対策がしたいご家庭

・保証や固定価格買取制度が3年間以上あるご家庭

・パワーコンディショナがまだ稼働しているので変えるのはもったいない

・固定価格買取制度は終わっているが、太陽光発電の保証年数が5年残っているからもったいない

・まだ太陽光発電を設置して3年しか経たないご家庭

単機能型蓄電池の特徴とは?6メーカー比較から最適な蓄電池を厳選!

太陽光と蓄電池兼用のハイブリッド型蓄電池を設置する方法

ハイブリッド型蓄電池は、太陽光発電の電気と蓄電池の電気を1つのパワーコンディショナで管理することができるタイプの蓄電池。太陽光発電を10年以上使っていつパワーコンディショナが故障するかわからないから心配といったご家庭に向いているタイプです。

おすすめできるご家庭

・これから太陽光発電を導入するご家庭

・今の太陽光発電の保証年数があと1~2年あるが災害対策したいご家庭

・固定買取制度が終わったご家庭

・保証は5年残っているが、固定価格買取制度が終わっているご家庭

・保証が切れているのでハイブリッド型する

・パワーコンディショナが壊れているご家庭

ハイブリッド型蓄電池の特徴とは?7メーカー比較から最適な蓄電池を厳選!

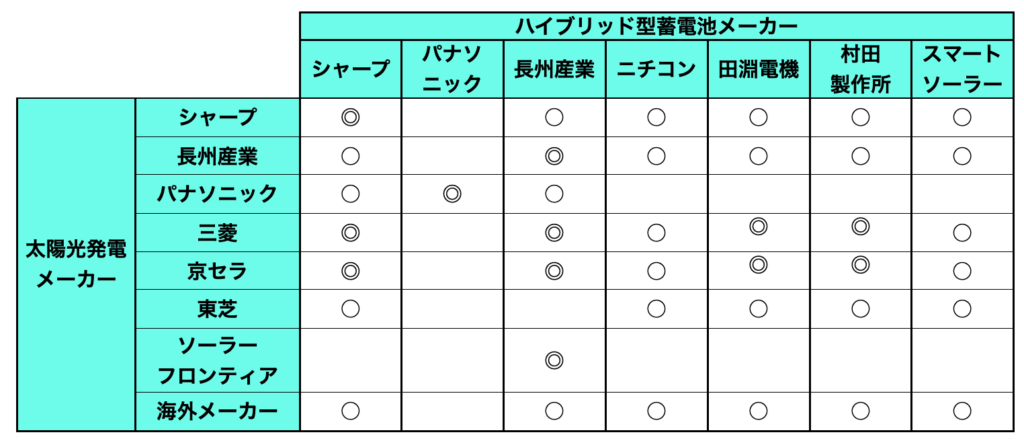

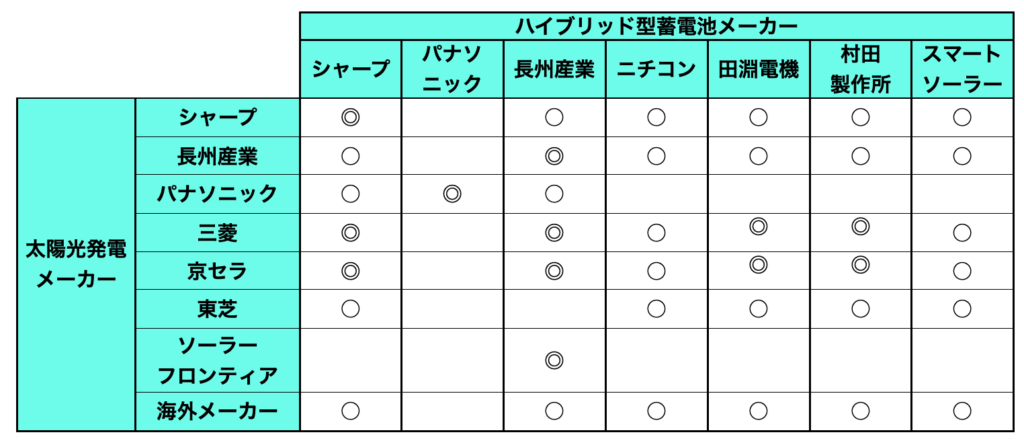

家庭用蓄電池メーカーの選び方

蓄電池メーカーの選び方は、単機能型蓄電池とハイブリッド型蓄電池で変わってきます。単機能型蓄電池は既設の太陽光発電はそのままで触ることがないので、相性とか気にせずに蓄電池メーカーを選ぶことができますが、ハイブリッド型蓄電池は太陽光発電との相性を見ておかないといけません。基本的には、同一メーカーが良いですが、蓄電池を販売していない太陽光発電メーカーもあります。なので、太陽光発電メーカーと相性の良い蓄電池メーカーの比較表を貼っておきますので、参考にしてみてください。

蓄電容量の選び方

蓄電容量の選び方は、売電量、電気代の消費量、停電時での使用量の3つの目線になります。蓄電容量によって金額も変わってきますが、手を抜いたり妥協してはいけない項目です。安いからといって蓄電容量を小さくしてしまうと後戻りできません。蓄電池の増設もできるメーカー等(シャープ、パナソニック)もありますが、ラインナップやまた工事代がかかったりするので、しっかりと計算して決めていきましょう。

停電対応の選び方

停電対応に関しての選び方です。停電が起きたときに、どこの電気が使いたいかという点です。パターンとしては、特定負荷型と全負荷型の2つです。

- 特定負荷型

15~20Aというと、ご家庭に設置してあるブレーカーの中でも1~2回路分にあたり、冷蔵庫のコンセントやリビングのTVコンセントなど必要最低限の回路のみが停電時に使用できます。

特定負荷型が向いているご家庭

・導入費用を抑えたい

・停電時は最低限の電気が使えれば良い

・一世帯家族

・ペットなどがいない

・小さいお子さんがいない

・ガス併用のご家庭

- 全負荷型

家中の照明やコンセントが、ほぼいつも通り使えるイメージになります。

全負荷型が向いているご家庭

・停電時にも充実した生活がしたい

・二世帯家族

・オール電化のご家庭

・ペットがいる

・小さいお子さんがいる

・生命に関わる機器がある

家庭用蓄電池選びに全負荷型と特定負荷型の違いは?災害時に活躍と注意点

蓄電池を後付けする場合は保証切れに注意

蓄電池を後付けするときには保証切れに注意しましょう。ハイブリッド型蓄電池の場合は、太陽光発電のシステムを壊して蓄電池を設置していきますので、太陽光発電の保証が切れることがあります。すでに保証が切れている状態でハイブリッド型蓄電池を設置するのは大丈夫ですが、保証が残っている場合は、後何年残っているのか把握してどれくらいのリスクがありそうなのか見極めましょう。

住宅に全量売電(10kW以上)を設置しているご家庭は注意

住宅に全量売電(10kW以上)を設置しているご家庭は注意してください。全量売電は、発電した電気を溜めることはできません。太陽光発電を設置するときに発電した電気はご家庭で使えないような工事をしているため蓄電池にも溜めることができません。もし蓄電池に電気を溜めたいとなれば今契約している制度も変わることがありますし、蓄電池以外の電気工事も行わないといけませんのでオススメはいたしません。

家庭用蓄電池の各メーカーの価格・特徴

家庭用蓄電池メーカーの価格や特徴を表にしていますので参考にしてください。

| メーカー | シャープ | パナソニック | 京セラ | 長州産業 | ニチコン | 伊藤忠商事 | 村田製作所 | ダイヤゼブラ電機 | Looop | スマートソーラー | ジンコソーラー | エリーパワー | テスラ |

| タイプ | ハイブリッド | ハイブリッド | 単機能 | 単機能・ハイブリッド | 単機能・ハイブリッド | 単機能 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | 単機能・ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |

| 蓄電容量 | 6.5kWh〜 | 3.5kWh〜 | 3.2kWh〜 | 6.3kWh〜 | 11.1kWh〜 | 9.8kWh〜 | 2.3kWh〜 | 4.0kWh〜 | 4.0kWh〜 | 11.8kWh〜 | 6.0kWh | 5.4kWh〜 | 13.5kWh〜 |

| 寿命(サイクル数) | 12,000 | 10,000 | 6,000 | 11,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 5,500 |

| 停電対応 | 特定・全負荷 | 特定・全負荷 | 特定負荷 | 特定・全負荷 | 特定・全負荷 | 全負荷 | 特定負荷 | 全負荷 | 特定負荷 | 全負荷 | 全負荷 | 特定・全負荷 | 全負荷 |

| 設置場所 | 屋内外 | 屋内 | 屋内外 | 屋内外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |

| HEMS機能 | 充実 | 充実 | 普通 | 普通 | 劣 | 普通 | 劣 | 劣 | 劣 | 普通 | - | 劣 | 劣 |

| 保証 | 15年 | 15年 | 10年 | 15年 / 20年 | 15年 | 10年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 10年 | 10年 |

| 相場価格 | 100万円〜 | 70万円〜 | 100万円〜 | 125万円〜 | 110万円〜 | 195万円〜 | 98万円〜 | 100万円〜 | 120万円〜 | 165万円〜 | 160万円〜 | 150万円〜 | 160万円〜 |

| 詳細HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

家庭用蓄電池13メーカーを比較!専門家が11項目を調査してみた結果

シャープ

シャープは歴史ある太陽光発電メーカー。今でも国内トップクラスのシェアを保っています。

【シャープ】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

パナソニック

パナソニックは太陽光発電メーカーでもあり、昔から電池も手掛けています。

【パナソニック】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

京セラ

京セラは半世紀近くソーラー事業をしてきた太陽光発電メーカー。

【京セラ】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

長州産業

長州産業は唯一国内生産している太陽光発電メーカー。エネルギーに特化した会社です。

【長州産業】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

ニチコン

ニチコンは家庭用蓄電池だけではなく公共・産業用蓄電システムも取り扱っている蓄電池メーカー。

【ニチコン】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

伊藤忠商事

伊藤忠商事(スマートスター)は総販売元であり、蓄電池の製造元は株式会社NFブロッサムテクノロジーズになります。

【スマートスター】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

村田製作所

村田製作所は電池セルの製造会社なので、小型電子機器,スマートフォン、電動工具等から家庭用産業用の蓄電池システムまで幅広い分野で活用されています。

【村田製作所】All-in-One家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格

ダイヤゼブラ電機

ダイヤゼブラ電機は低周波から高周波、小容量から大容量、特注品まで、老舗トランスメーカーで、パワーコンディショナの製造も行っている会社です。

【ダイヤゼブラ電機】EIBS7アイビス7 家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

Looop

Looopはエネルギーを無料で利用できる社会の実現を目指す再生可能エネルギーのパイオニアになります。

【Looop】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

スマートソーラー

スマートソーラーは太陽光発電メーカー。蓄電池も製造しており独自の販売ルートを持っている会社です。

【スマートソーラー】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

ジンコソーラー

ジンコソーラーはもともと中国の会社で太陽光パネルの出荷量が世界NO.1の太陽光発電メーカーです。

【ジンコソーラー】SUNTANK蓄電池の特徴・選び方・相場価格まで解説

エリーパワー

エリーパワーは大型の蓄電池からポータブル蓄電池を製造している会社になります。

【エリーパワー】家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

テスラ

テスラは米国の電気自動車メーカーで太陽光発電など総合的な再生可能エネルギー ソリューションを提供している会社になります。

【テスラ】Powerwall家庭用蓄電池の特徴・選び方・相場から最安価格/専門職が解説

単機能型蓄電池の特徴

単機能型というのは、今設置してある太陽光システムはそのままで触らず、追加で蓄電池用のパワーコンディショナを付けるタイプの蓄電池になります。ではどんなメリットやデメリットがあるのか解説していきます。

単機能型蓄電池のメリット

まずはメリットを解説していきます。単機能型蓄電池の大きなメリットは3つあります。

単機能型蓄電池の3つのメリット

- ハイブリッド型蓄電池よりも安価

- 太陽光発電メーカーに左右されない

- 太陽光発電がなくても設置が可能

ハイブリッド型蓄電池よりも安価

単機能型蓄電池はハイブリッド型蓄電池に比べて価格は安いです。もちろんメーカーや容量によって異なってきますが。例えば長州産業スマートPVマルチの6.5kWhの単機能型とハイブリッド型を比較したときには単機能型蓄電池の方が価格は安くなります。

しかしデメリット部分でも説明しますが、ゆくゆくは太陽光発電のパワーコンディショナの交換も必要になってくるので、交換費用は見ておきましょう。

太陽光発電メーカーに左右されない

単機能型蓄電池は、太陽光発電メーカーに左右されません。太陽光発電システムを触らないので相性などを気にする必要がありません。なので、どんな太陽光発電メーカーでも設置が可能です。

しかし、提案する側は何も気にせず提案できますので、本当ならハイブリッド型蓄電池の方が良いご家庭なのに勧められなかったという声も聞きます。ですからしっかりと販売店の見極めも大事です。

太陽光発電がなくても設置が可能

単機能型蓄電池は太陽光発電がなくても設置が可能です。蓄電池は太陽光発電の電気を貯めるイメージがあると思いますが電力会社の電気を溜めておくこともできます。なので、電化住宅などの深夜が安い電気プランであれば安い電気を溜めておき、高い時間帯の電気に放電することもできます。

そうすることで停電対策もでき電気料金の削減も可能です。ただ太陽光発電がないのに蓄電池の設置費用の元を取ろうとするのはおすすめしません。

単機能型蓄電池のデメリット

単機能型蓄電池は良いメリットがありますが、ハイブリッド型蓄電池と比べるとデメリットになる部分もありますので解説していきます。

単機能型蓄電池の3つのデメリット

- 電力のロスが多い

- モニターが2つ付く

- 太陽光発電のパワコン交換が必要

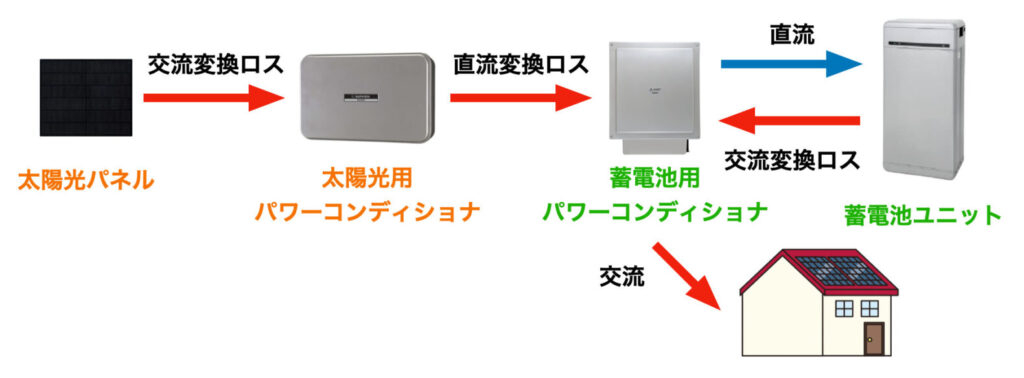

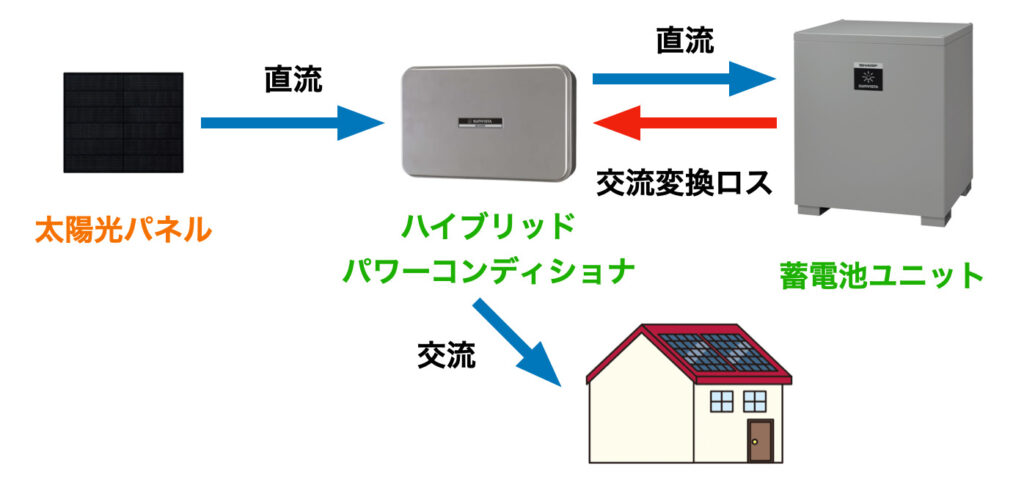

電力のロスが多い

パワーコンディショナには変換効率というものがあり、直流電力から交流電力に変換する際に電力のロスが生まれます。単機能型の場合、電気が太陽光発電のパワーコンディショナと蓄電池用のパワーコンディショナを通るので変換する際に電力のロスが出てきてしまします。

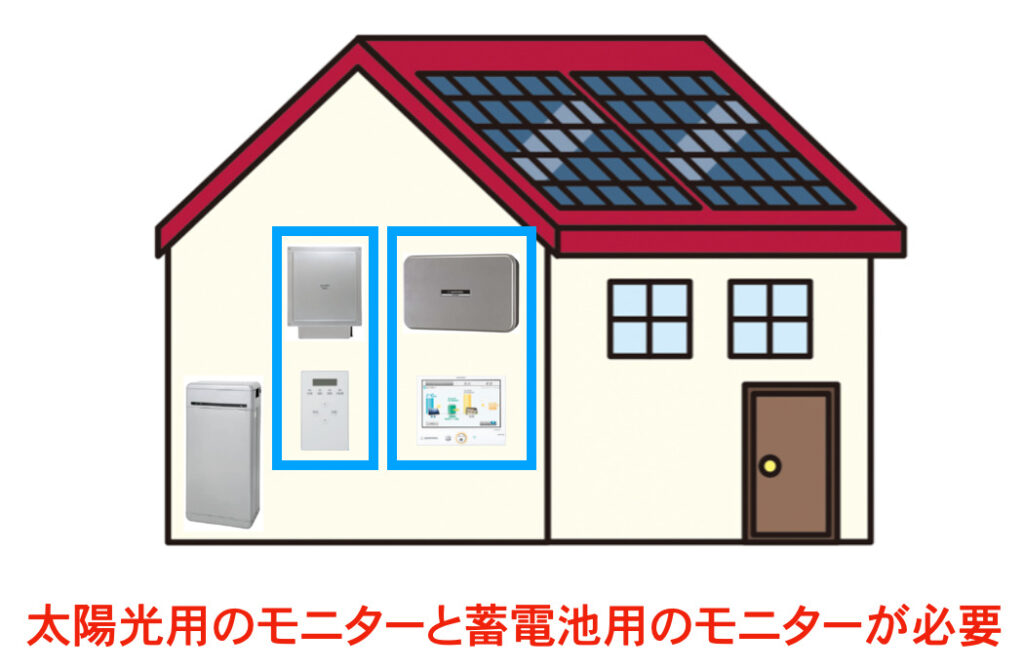

モニターが2つ付く

単機能型蓄電池は太陽光発電システムをそのまま残すので、蓄電池付ける際は蓄電池用のモニターも付きます。そうなることで、モニターが2つになるので、場所の確保も必要です。また、モニターの表示がずれたりすることもありますので、確認する際にわかりにくい場合も出てきます。

太陽光発電のパワコン交換が必要

ゆくゆく太陽光発電のパワーコンディショナの交換費用が必要になってきます。例えば太陽光発電の設置年数が5年で保証が10年の場合、もし10年が来た時に太陽光発電のパワーコンディショナが壊れれば太陽光発電は稼働しなくなります。そうなれば発電自体しませんので、パワーコンディショナの交換をするしかありません。

なので、単機能型蓄電池を設置する場合は太陽光発電のパワーコンディショナの交換費用はみておくことをおすすめします。

ハイブリッド型蓄電池の特徴

ハイブリッド型蓄電池は、太陽光発電の電気と蓄電池の電気を1つのパワーコンディショナで管理することができるタイプの蓄電池になります。

ハイブリッド型蓄電池のメリット

ハイブリッド型蓄電池のメリットを解説していきます。ハイブリッド型蓄電池のメリットは大きく3つあります。

ハイブリッド型蓄電池の3つのメリット

- 電力のロスが軽減される

- 停電時は自動切り替え

- コスパが良い

電力のロスが軽減される

パワーコンディショナには変換効率というものがあり、直流電力から交流電力に変換する際に電力のロスが生まれます。しかしハイブリッドパワーコンディショナであればその変換する際のロスが軽減されるのです。

停電時は自動切り替え

ハイブリッド型蓄電池は停電が起きても自動で停電用の運転に切り替わります。単機能型蓄電池の場合は、手動で自立モードに切り替えてから停電用の運転になったりしますが、ハイブリッド型蓄電池はそういった手間がいりません。

なので、停電が起きても安心して電気が使えるようにするにはハイブリッド型蓄電池が良いことになります。

コスパが良い

ハイブリッド型蓄電池はコスパが良いです。単機能型に比べて最初は少し費用が高いかも知れませんが、のちのち太陽光発電のパワーコンディショナの交換費用が必要ないので総額的な費用はハイブリッド型蓄電池のほうが安くなってきます。

ハイブリッド型蓄電池の特徴・相場・価格!蓄電池メーカー7社を比較

ハイブリッド型蓄電池のデメリット

ハイブリッド型蓄電池はたくさん良いメリットがありますが、単機能型蓄電池と比べるとデメリットになる部分もありますので解説していきます。

ハイブリッド型蓄電池の3つのデメリット

- 価格が単機能型蓄電池より高い

- 太陽光発電との互換性の確認が必要

- 太陽光発電の回路数の確認が必要

価格が単機能型蓄電池より高い

ハイブリッド型蓄電池は単機能型蓄電池に比べて価格は高くなります。もちろんメーカーや容量によって異なってきます。

例えば長州産業スマートPVマルチの6.5kWhの単機能型とハイブリッド型を比較したときにはハイブリッド型蓄電池の方が価格は高くなります。しかし、メリットで説明したように先々でパワーコンディショナの交換が必要ないので、最初価格が高くても長い目で見たらコスパが良いということになります。

太陽光発電との互換性の確認が必要

今、設置してある太陽光発電システムとの互換性を確認が必要になります。単機能型蓄電池は太陽光発電と直接接続するわけではないので気にしなくても良いですが、ハイブリッド型蓄電池は直接接続しますので、相性が良いか確認しないといけません。基本的には同一メーカーであれば大丈夫ですが、蓄電池を販売していないメーカーもあります。

太陽光発電メーカーにあった蓄電池メーカーの比較表を貼っておきます。

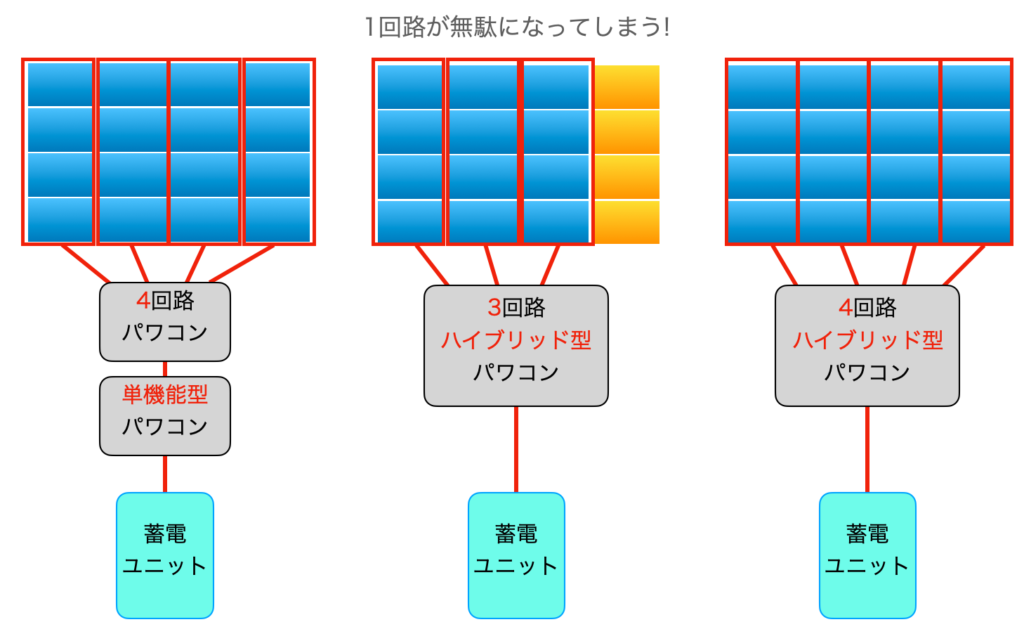

太陽光発電の回路数の確認が必要

太陽光発電の回路数によってハイブリッド型蓄電池の構成が変わってきますので確認が必要になります。太陽光パネルの何枚かが束になって構成されており、その束を「1回路」として接続箱やマルチパワコンに接続されています。ハイブリッド型蓄電池にしたい場合は、接続できる回路の本数が決まっていますので、確認する必要があります。

家庭用蓄電池を設置する際に必要な費用は?

では蓄電池を設置する際に、どんな費用がかかるの?設置する場所によって費用って変わってくるの?という悩みが出てくることでしょう。蓄電池の設置費用に関わってくる項目は4項目あります。

- 設置費用にかかる4つの項目

- 製品費用

- 設置費用

- 電気工事費用

- 申請費用

では解説していきます。

製品費用

製品費用は各メーカーが発売している商品になります。メーカーによって製品の内容や特徴が違いますので、各メーカーによって金額は変わってきます。蓄電池を設置する際の商品は、蓄電池ユニット、パワーコンディショナ又はハイブリッドパワーコンディショナ、通信ユニット(モニター)が主な商品になってきます。

設置費用

設置費用は商品をどこに設置するかによって費用が変わってきます。基本的に設置する商品は、蓄電池ユニット(蓄電池本体)、パワーコンディショナ又はハイブリッドパワーコンディショナ、通信ユニット(モニター)になります。

電気工事費用

蓄電池を設置する際に発生する工事は「電気工事」になります。なので工事をする際は全く同じ家は有りませんので、電気工事費用も変わってきます。例えば外壁でもサイディングがあればタイル張りの外壁も有り、タイル張りの方が手間もかかり技術も必要です。工事内容にもよりますが、だいたい2~3名で行っていきます。

- 電気工事に必要な配線工事の内容

- ・蓄電池ユニットに電気を溜めるための配線工事

・蓄電池ユニットに溜まった電気を家庭内に供給できるようにする配線工事

・太陽光パネルとパワーコンディショナを接続する配線工事

・通信ユニットやモニターの配線工事

・停電になったときに電気が使えるようにする分電盤の配線工事

といった電気工事が発生してきます。

申請費用

工事に関する費用は以上で、続いて事務的な費用になってきます。その中で、まず必要なのが申請費用になります。どんな申請が必要かと言いますと「電力申請」と「事業計画認定申請」になってきます。あと補助金があれば補助金申請の費用が発生してきます。

太陽光発電や蓄電池の補助金は?

せっかく蓄電池を導入するなら補助金は活用したいですよね。各自治体から蓄電池に対して補助金が出ている地域もあります。補助金は先着順や期日が決まっていますので、早めに見積もりをとって検討していくと良いです。

家庭用蓄電池の補助金

家庭用蓄電池で2025年度にもらえる補助金はあるの?いくら貰えるの?という質問は、蓄電池を検討されている方からたくさんきます。せっかく蓄電池を導入するなら、少しでもお得に導入したいですよね。

補助金には国(SII)の補助金と市区町村の2つの補助金があります。

SIIとは、国の環境・エネルギー部門の施策に関する補助金事業を委託されている一般社団法人になります。

では、さっそく補助金情報を見ていきましょう。

国(SII)の補助金

国の補助金は、種類によって変わってきますが、基本的に災害対応型の補助金とネットワーク型の補助金の2種類があります。

今年も国の補助金が出ていますので確認してみてはいかがでしょうか。

市区町村の補助金

市区町村の補助金は、国とは別に各自治体が設定した内容で、家庭用蓄電池に補助金を出しています。なので各自治体ごとで内容が違いますので、購入する前にお住まいの自治体が補助金を出しているか確認しましょう。

家庭用蓄電池の補助金情報/都道府県別に公開/人気対象メーカー

住宅用太陽光発電の補助金

住宅用太陽光発電の補助金は国と市区町村とで分かれますが、まず国の補助金は2014年をもって廃止されています。その理由としては、太陽光発電の価格自体が安くなり、国が定めている目標価格金額に到達したのが理由になります。しかし、市区町村は自治体独自の補助金を交付している地域もありますので、補助金が出ているのか確認してみましょう。

電気自動車と連携したいときは?

太陽光発電の余った電気を電気自動車で使うにはどうしたら良い?という質問は多くなっています。電気自動車を持っている場合は太陽光発電が発電していれば余った電気を電気自動車に溜めることはできます。しかし、電気自動車の電気をご家庭で使うことはできません。もし、電気自動車の電気を自宅で使用したい場合はトライブリッド蓄電池もしくはV2Hが必要になってきますので解説していきます。

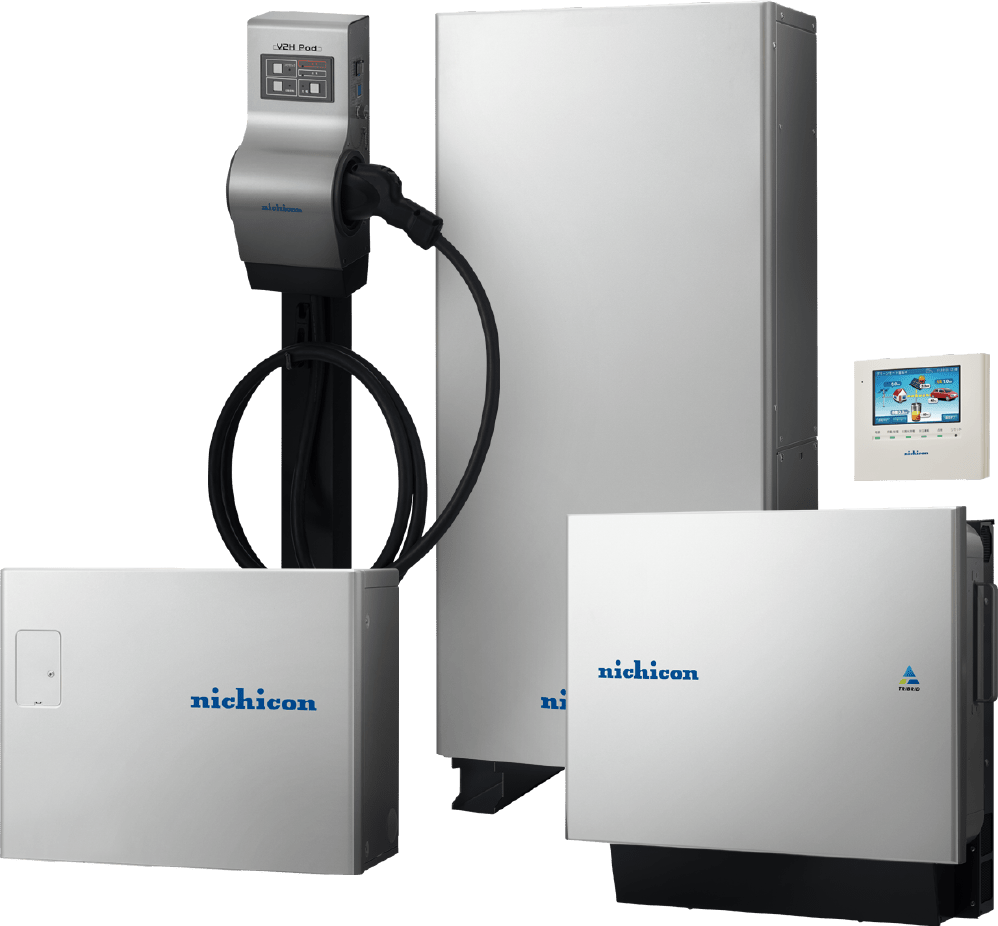

トライブリッド蓄電池システム

トライブリッドとは、電気を溜める蓄電池とEV車(電気自動車)の電気を家に給電するV2Hが組み合わさった商品です。

昼間に太陽光発電で創った電気をご家庭で活用したり、EV車(電気自動車)に電気を溜めたりしていきます。またEV車(電気自動車)に溜まった電気を夜間にご家庭で使うことで自給自足を目指していきます。

EV車(電気自動車)を持っている方で、電気の自給自足をしたい方向けです。

【ニチコン】V2Hのトライブリッド(セパレート型)を完全攻略!特徴・施工・価格すべて解説

V2H(ブイツーエイチ)

V2Hとは「Vehicle to Home(ヴィークル トゥ ホーム)」の略称で、太陽光発電の電気で充電したり電気自動車の電気を家庭に送るシステムのこと。一般的な電気自動車は、電力会社から電気を買って家から電気自動車に充電しますが、電気自動車から家に電気を送ることはできません。

ニチコンのV2H(EVパワーステーション)を完全攻略!特徴・施工・価格すべて解説

太陽光発電と蓄電池が安く買える方法

住宅用太陽光発電や家庭用蓄電池を最安で設置する方法は、相見積もりを取ることです。太陽光や蓄電は工事が伴ってきますので、設置業者によって金額は変わってきます。また販売業者が自社で工事するのと下請けに依頼するのでは間でマージンが発生するので金額が変わってくるということです。また工事件数が豊富な設置業者なら手際よく工事がはかどり施工費も安くできたりします。

工事件数が豊富な施工会社を探すならエコ発蓄電池。地元企業で優良な業者の見積もりが無料で取得できますので、良ければ活用してみて下さい。

蓄電池の費用を完全無料で徹底比較!

まとめ

今回は、太陽光発電に蓄電池の組み合わせるベストタイミングの解説をしてきました。

太陽光発電に蓄電池を組み合わせる良いタイミングは4回。

- 太陽光発電と蓄電池の同時設置

- 卒FITを迎えたとき

- パワコンが壊れたとき

- 補助金の公募があるとき

そして太陽光発電と蓄電池を同時設置する時のメリットとしては、価格面でお得です。太陽光発電や蓄電池の工事は電気工事費や申請費が加わってきます。その電気工事や申請が1回で済むので費用を安く抑えれるのです。

既設太陽光に蓄電池を付けるメリット

- 太陽光発電と相性が良い

- 災害時に非常用電源として活用できる

- 電気代の削減に繋がる

既設太陽光に蓄電池を付けるデメリット

- 再度電気工事が必要

- 設置場所が限られる

- 寿命、耐用年数がある

蓄電池の同時設置や後付設置で元がとれるのかというと、ちゃんと計算すれば元は取れます。それはご家庭の売電量や電気代等によって変わってきますが、約10年~25年の間に元が取れてきます。元を取る計算式は「導入費用÷年間の経済効果」。

家庭用蓄電池メーカーは市場に出回っているもので13メーカーあり、メーカーによってタイプや機能が違いますので価格も違ってきます。価格に惑わされずライフスタイルに合わせて選んでいきましょう。

太陽光発電と蓄電池が安く買える方法に関しては、相見積もりを取って優良店で設置することです。ただ安いだけでは、メンテナンスや工事内容に不安が残ります。

エコ発蓄電池なら最大5社からのお見積もりが取得できますので、良ければ活用してみて下さい。

蓄電池の費用を完全無料で徹底比較!

監修

- エコアドバイザー

- 『誠実さ・正直に・価値提供』という思いでみんエネ倶楽部を運営しています。営業経験やメーカーの情報、施工業者の情報など1次情報をはじめ、家庭用蓄電池のお得な情報や正しい情報など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。家庭用蓄電池のことでお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

蓄電池の費用を完全無料で徹底比較!